大阪・関西万博に行ってきました!

夕方から激しい雨と強風に見舞われた会場内。

人出が一気に減少したその時、思いがけない幸運に恵まれ、普段なら長蛇の列ができるというスシロー未来型万博店に、わずかな待ち時間で入店することができました。

未来型スシローの魅力

スシロー未来型万博店に入店してまず目を引いたのは、洗練された大型タッチパネル注文システムです。テーブルごとに設置された鮮明な大画面では、レーンを流れる寿司の映像が食欲をそそります。タッチ操作も滑らかで、子どもから高齢者まで直感的に操作できる工夫がされていました。

さらに一定時刻になると店内でゲームイベントが開催されます。その名も「UNI CATCH GAME」。大型スクリーンに現れるウニを捕まえるゲームで子どもも大人も大盛り上がりでした。美味しい料理と未来的な体験に満たされ、関西万博の一日を締めくくるのにこれ以上ない思い出となりました。

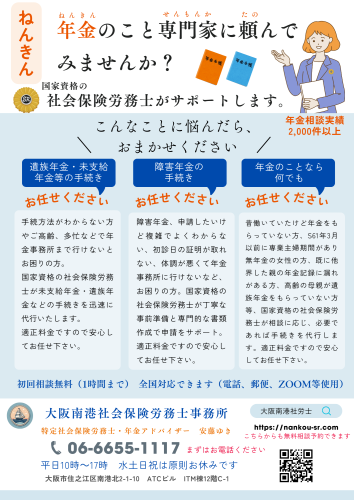

※年金相談や助成金申請、クラウドシステム導入など、経営者様の「働き方改革」に関するご相談も当事務所までお気軽にどうぞ。特に小規模企業様の実情に合わせたサポートを得意としております。

Q: 田中茂雄さん(仮称)64歳は大学卒業後民間企業に25年以上勤めた後、60歳で定年退職をしました。そんな茂雄さんは64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しており、65歳になったら老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するつもりでした。しかしながら、大変不幸なことに65歳を目前にして急な病で死亡してしまいました。茂雄さんには妻の恵美さん(仮称)60歳がいます。恵美さんは独身の時に民間企業でOLを数年していましたが茂雄さんと婚姻後はずっと専業主婦をしておりました。子供は全て成人しています。恵美さんは何らかの年金を請求できるのでしょうか?

A:このケースの場合、茂雄さんは25年以上厚生年金の被保険者だったので遺族年金の受給資格期間は満たしています。茂雄さん死亡時に恵美さんは生計維持要件を満たしているとして、恵美さんは中高齢の寡婦加算がついた遺族厚生年金を受給できる可能性があります。

中高齢の寡婦加算は令和6年度の額で年額61万2千円です。恵美さんは65歳になるまでの間、遺族厚生年金にこの中高齢の寡婦加算が加算されます。遺族厚生年金の基本額が75万円として、中高齢の寡婦加算を足すと総額136万2千円です。

中高齢の寡婦加算は65歳までしかつきません。それでは恵美さんが65歳になると遺族厚生年金の額はがくんと減るのでしょうか?確かに中高齢の寡婦加算が無くなる分、遺族厚生年金の総額はがくんと減ります。しかし、恵美さんは65歳から自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるので、恵美さんの経歴を考えると、中高齢の寡婦加算を上回るか同程度の年金額となりそうです。(65歳以降は遺族厚生年金の基本額も恵美さんの老齢厚生年金と調整されますが総額は変わらないので気にせず進めます。年金を専門とする人間は先充て調整と呼んでます。)

この仮のケースの場合、恵美さんの今後の生活は65歳以降もなんとかなりそうです。では、恵美さんの経歴がこのケースと違う場合を考えてみましょう。例えば、恵美さんは学校卒業後、小さな商店でアルバイト程度の働きを長い間続けており、その間は国民年金だけでした。国民年金保険料もほとんど未納でした。茂雄さんとは40代の頃に出会い意気投合して結婚しました。子供はいません。

この場合、茂雄さん亡き後に恵美さんは中高齢の寡婦加算がついた遺族厚生年金を65歳まで受け取るとして、65歳以降が大変です。何故なら、中高齢の寡婦加算がなくなった後、恵美さんは自分自身の老齢基礎年金を受け取るのですが、過去の国民年金保険料の未納期間が大きく影響してしまい恵美さんの老齢基礎年金の額は低く、中高齢の寡婦加算をカバーできるような金額ではありません。頼りにしていた茂雄さんを亡くした後の恵美さんの生活はどうなるのでしょうか。

このように年金は受給できる額も人により様々です。若いころには国民年金保険料の未納もあまり気にならないかもしれませんが、いざ年金受給する年齢になるとあの当時の未納が悔やまれるというケースは大いにあるのです。

ちなみに、茂雄さんが会社員として勤めた期間が20年もない場合は、中高齢の寡婦加算はつきません。中高齢の寡婦加算がつく場合、つかない場合というのもあるのです。

皆様、こんにちは。特定社会保険労務士の安藤ゆきです。

「令和7年4月から育児介護休業法が変わるって聞いたけど、10月にもまた変わるの?うちの会社の規定、このままで大丈夫かしら・・・」

「うちの会社はそもそも育児・介護休業規定は無いから関係ないよ・・・けど、本当に関係ないで大丈夫なのかな・・・」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

育児・介護休業法改正、段階的な対応はお済みですか?

令和7年は育児・介護休業法にとって大きな変化の年です。

令和7年4月1日の改正に加え、10月1日にも重要な改正が控えています。

これらの段階的な改正に伴い、就業規則や育児・介護休業規程の見直しが必要となります。

特に小規模企業様では、

- 専任の人事担当者がいない

- 日々の業務に追われて法改正への対応が後回しに

- 複数回の改正に対応する余裕がない

- どこをどう変えればよいのか分からない

といったお声をよくお聞きします。

当事務所にお任せください

当事務所では現在、顧問先企業様の就業規則・育児介護休業規程の改定作業を進めております。

4月と10月、両方の改正に段階的に対応することも可能ですし、一度で対応することも可能です。

20年以上の人事労務管理経験を活かし、御社の実情に合わせた規程の改定をサポートいたします。

今まで育児・介護休業規定を作成したことが無いという企業様もぜひご相談ください。

✓ 法改正のポイントをわかりやすく解説

✓ 4月・10月の段階的改正を見据えた規程作成

✓ 御社の状況に合わせたオーダーメイドの規程作成

✓ 従業員への周知方法までトータルサポート

まずはお気軽にご相談ください

「うちの会社は小さいから...」「何度も規程を変えるのは大変...」とためらわずに、ぜひご連絡ください。

小規模企業様こそ、専門家のサポートで効率的に対応することができます。

一度のご相談で年間を通した対応計画をご提案いたします。

~参考料金~

小規模な改定の場合

- 3万円~5万円程度

中程度の改定の場合

- 5万円~8万円程度

大規模な改定または新規作成の場合

- 8万円~15万円程度

企業様の実情に即したお見積書も作成できます。

※初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせはこちら

皆様の大切な会社と従業員様を守るお手伝いができることを楽しみにしています。

年金コラム その1 【死亡一時金】

Q:「佐藤道子さん(仮称)50歳は自営業で長年にわたって花屋さんをしていました。道子さんは国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を毎月きっちりと納めており、老齢の年金を65歳から受給するのを楽しみにしていました。しかし、大変不幸なことに50歳という若さで事故で亡くなってしまいました。道子さんには宏(仮称)さんという夫がいました。2人の間には子供はいませんでした。この場合、宏さんは何らかの年金を請求できるのでしょうか。」

A:このケースでは、宏さんは「死亡一時金」を請求できる可能性があります。

佐藤道子さんが自営業者として国民年金第1号被保険者であり、保険料納付済期間等が36月(3年)以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた場合、宏さんは死亡一時金を受け取ることができます。死亡一時金は年金ではないため一度きりの給付となります。

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族(順位有り)に対して支給される給付金です。死亡一時金は納めた保険料が掛け捨てになってしまわない為の制度です。

死亡一時金の額は、保険料納付済期間等の長さによって異なります:

- 36月以上180月未満:120,000円

- 180月以上240月未満:145,000円

- 240月以上300月未満:170,000円

- 300月以上360月未満:220,000円

- 360月以上420月未満:270,000円

- 420月以上:320,000円

付加保険料を3年以上納付していた場合は8,500円の加算があります。

請求手続きは、道子さんが亡くなってから2年以内に行う必要があります。必要書類を揃えて、お住まいの市区町村の国民年金窓口か年金事務所で手続きを行ってください。

【補足】 もし道子さんに厚生年金保険の加入期間がある場合は、状況が変わってきます。例えば、以前会社員として働いていた期間があれば、道子さんの受給資格期間が25年以上ある場合、宏さんの年齢によりますが、宏さんは生計維持要件を満たせば「遺族厚生年金」を受給できる可能性があります。

また、仮に2人の間に18歳年度末までの子供(障害のある子は20歳未満)がいた場合は、宏さんは生計維持要件を満たせば子の加算がついた遺族基礎年金を受給できる可能性があります。この場合、死亡一時金は支給されません。

このように個別の事情により受給できる年金の種類は異なるため、専門家でないと判断は難しいです。もし、ご自身が不幸にもこのような状況になった場合は最寄りの年金事務所にご相談に行ってください。

お身体の調子が悪かったり、ご多忙で年金事務所に行けない方は当事務所に手続きをご依頼頂ければ、専門的知識に基づき迅速にご対応致します。